Un adulte sur 3 serait concerné par l’hypertension. Mais plus de la moitié des personnes concernées ignorent leur maladie car elle ne provoque souvent aucun symptôme. C’est une maladie silencieuse qui semble anodine et pourtant, elle est l’un des principaux facteurs de risque d’insuffisance cardiaque, d’insuffisance rénale et d’AVC. Elle est en cause dans plus de 700 décès chaque année à La Réunion. Il ne faut donc pas la prendre à la légère

Qu’est-ce que la pression artérielle ?

L’hypertension artérielle est une maladie cardiovasculaire souvent abrégée par les lettres HTA. Comme son nom l’indique, elle correspond à une pression dans les artères trop élevée.

Les artères acheminent le sang depuis le cœur vers les organes. La pression (ou tension) artérielle mesure la force exercée par le sang sur la paroi des artères. Un peu comme la pression de l’eau dans un tuyau d’arrosage. Un niveau minimal de pression est nécessaire pour que le sang circule dans tout l’organisme mais il ne faut pas non plus que cela dépasse certaines valeurs. On parle d’hypertension artérielle quand cette pression est en permanence trop élevée.

Comment est mesurée la pression artérielle ?

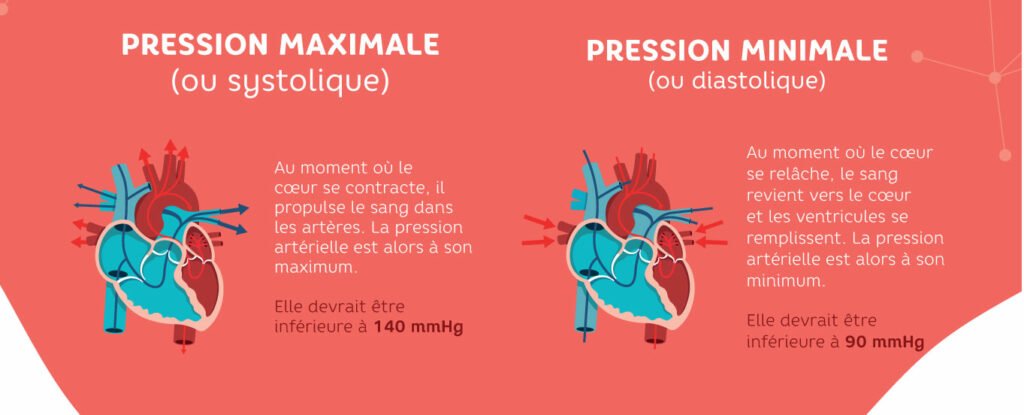

La pression artérielle se mesure par deux valeurs :

- La pression maximale, également appelée pression systolique

- La pression minimale, également appelée pression diastolique

Pression systolique

La pression systolique correspond à la pression au moment de la contraction du cœur, quand il éjecte le sang vers les organes. À cet instant, la pression dans les artères atteint son niveau le plus élevé.

Pression diastolique

La pression diastolique correspond au moment où le cœur se relâche. Lorsque le sang reflue dans les artères et retourne vers le cœur, la pression artérielle redescend à son niveau le plus faible. C’est la pression diastolique ou minimale, qui permet aux ventricules du cœur de recevoir le sang arrivant des oreillettes.

En pratique, ces pressions sont mesurées avec un tensiomètre placé autour du bras, parfois autour du poignet.

Le plus souvent, lorsqu’un professionnel de santé mesure notre tension, il annonce le résultat en nous donnant deux chiffres. Par exemple : 12/8. Le premier de ces chiffres correspond alors à la pression systolique (maximale), et le second à la pression diastolique (minimale). C’est une manière rapide et compréhensible de donner les valeurs de la tension, mais en réalité, cela veut dire que notre tension est de 120/80 mmHg.

Quel est le seuil de l’hypertension ?

Les deux valeurs de la pression artérielle devraient être comprises entre 100 et 140 mmHg pour la pression systolique, et entre 60 et 90 mmHg pour la pression diastolique. On parle d’hypertension artérielle lorsque l’une de ces valeurs est :

- supérieure à 140 mmHg pour la pression maximale (systolique)

- supérieure à 90 mmHg pour la pression minimale (diastolique)

Le diagnostic de l’hypertension

Pour la Haute Autorité de Santé, il ne suffit pas d’une mesure de tension élevée pour conclure à l’hypertension. Celle-ci doit en effet être constatée à plusieurs reprises au cours du temps pour que le diagnostic soit confirmé.

L’effet blouse blanche

De nombreuses personnes voient leur tension augmenter en consultation alors qu’elle est normale en dehors du cabinet médical. Cet “effet blouse blanche” a conduit la HAS à recommander de confirmer tout diagnostic d’hypertension par une automesure à domicile.

Le bilan en cas de HTA confirmée

Si le diagnostic d’HTA est confirmé, votre médecin vous fera un bilan complet afin de déterminer :

- Si votre HTA est secondaire ou essentielle (voir plus bas pour connaître la différence)

- S’il n’y a pas de maladie associée qui pourraient aggraver cette HTA : diabète, excès de cholestérol, etc.

- Et si vous ne présentez pas d’atteinte des organes cibles

Comment la tension artérielle est-elle régulée par notre organisme ?

En temps normal, notre organisme dispose de moyens très sophistiqués pour réguler naturellement notre tension artérielle.

Les artères, une histoire de plomberie

La pression à l’intérieur de nos artères obéit aux mêmes règles qu’un système de tuyauterie. La pression à l’intérieur d’un tuyau dépend en effet de deux principaux facteurs :

- La quantité de liquide qui circule à l’intérieur du tuyau : plus elle est importante, plus la pression est élevée

- Le diamètre du tuyau : plus il est large, plus la pression est faible

Pour notre pression artérielle, c’est un peu la même chose.

Le diamètre des artères

Comme en plomberie, plus le diamètre d’une artère est étroit, plus la circulation du sang est difficile, et plus la pression est forte. Lorsque les muscles de la paroi des artères se contractent, le diamètre de l’artère diminue et donc, la pression augmente. Ces contractions surviennent suite a des stimulations nerveuses et sous l’influence de certaines hormones, dont celles produites par la glande surrénale (voir plus bas). À l’inverse, lorsque les artères se relâchent, la pression diminue.

Le volume de sang

Le niveau de pression artérielle dépend également de la quantité de liquide qu’il y a dans les vaisseaux. Reprenons l’image de la plomberie : si on augmente le volume de liquide qui circule dans un tuyau, la pression à l’intérieur de celui-ci augmentera également. Dans le cas des artères, le liquide qui circule, c’est bien sûr notre sang.

Or, le volume de sang contenu dans notre organisme n’est pas constant. Il varie en fonction de la quantité d’eau qu’il contient. Même si ces variations sont faibles, elles ont un retentissement important sur la pression artérielle.

Le rein, un régulateur primordial

Nos reins ne se contentent pas de filtrer le sang pour le nettoyer de ses impuretés. Ils abritent également un système complexe qui permet de réguler en permanence la quantité d’eau dans notre organisme, et donc le volume de sang qui circule dans nos artères. En sécrétant certaines hormones, le rein est en effet capable d’agir sur la manière dont notre corps va retenir l’eau ou l’évacuer.

Ce mécanisme hormonal, appelé “système rénine-angiotensine-aldostérone”, permet également d’agir sur la contraction des artères. C’est-à-dire qu’il permet, en fonction des besoins, d’élargir ou de rétrécir nos artères. Et donc d’augmenter ou de diminuer la pression à l’intérieur de celles-ci.

La glande surrénale, usine hormonale

Comme son nom l’indique, la glande surrénale est située juste au-dessus du rein. Elle sécrète aussi différentes hormones, qui jouent un rôle important dans le fonctionnement de notre organisme.

La glande surrénale produit notamment l’adrénaline ou hormone du stress. Dès que la surrénale est alertée par un stress extérieur, elle libère de l’adrénaline qui fait se contracter les artères : la pression augmente.

Elle produit également une autre hormone : l’aldostérone. Son rôle est de permettre la réabsorption de sodium (sel) dans le sang lors de son passage au niveau du rein. Lorsqu’il est plus riche en sodium, le sang se charge en eau et son volume augmente. La pression artérielle augmente donc également. La quantité d’eau évacuée dans les urines est plus faible et celles-ci sont plus concentrées.

Le système nerveux, centre de contrôle

Notre corps est équipé de récepteurs capables de détecter les variations de la pression artérielle, notamment au cours d’un effort physique. Appelés baro-récepteurs, ces capteurs naturels sont localisés au niveau de l’aorte et des carotides. Ils sont reliés à notre cerveau par des nerfs. En fonction de la tension artérielle mesurée, ils vont permettre de moduler la tension :

- À la hausse, grâce au système sympathique. Il s’agit du système nerveux qui permet à notre corps de réagir aux situations de stress, en augmentant par exemple le rythme cardiaque ou respiratoire, et en produisant une augmentation de la tension artérielle.

- À la baisse, grâce au système parasympathique. Il s’agit au contraire du système nerveux qui permet à notre corps de se relaxer. Il induit un ralentissement général de notre activité biologique, et permet de diminuer la pression artérielle.

D’où vient l’hypertension ?

L’hypertension artérielle peut être la conséquence d’un dysfonctionnement du système de régulation de la pression artérielle décrit plus haut. On parle alors d’hypertension secondaire. Mais elle se manifeste le plus souvent (90% des cas) sans qu’une cause claire puisse être identifiée. On parle alors d’hypertension essentielle.

Hypertension secondaire

Lorsque certains mécanismes de régulation de la pression sanguine ne fonctionnent pas correctement, la tension artérielle augmente et on parle alors d’hypertension secondaire parce qu’elle est une conséquence d’autres problèmes de santé :

- Un dysfonctionnement des glandes surrénales

- Une maladie rénale

- Une maladie endocrinienne

- Certains traitements qui peuvent perturber le bon fonctionnement de ces mécanismes hormonaux en cascade.

Lorsqu’on découvre de l’hypertension, un bilan est donc toujours réalisé pour rechercher une cause.

Hypertension essentielle

Dans 90% des cas, on parle d’HTA “essentielle” parce qu’aucune cause n’explique son apparition. Il existe en revanche des facteurs qui prédisposent à l’hypertension :

- L’âge : le vieillissement entraîne une perte d’élasticité et une rigidité de la paroi des artères

- Le surpoids : il modifie l’équilibre hormonal de l’organisme, ce qui favorise une hypertension

- Le manque d’activité physique : ses effets sur le système vasculaire ainsi que sur l’équilibre hormonal favorisent l’augmentation de la tension artérielle

- Le tabac, parce qu’il augmente le rythme cardiaque mais surtout, il abîme les artères

- Une consommation trop importante de sel : il favorise la rétention d’eau et peut déséquilibrer le système de régulation de la tension artérielle

- L’alcool : ses effets multiples sur les cellules musculaires et l’équilibre hormonal favorisent l’hypertension

- Des antécédents familiaux d’HTA : c’est le facteur héréditaire, souvent en cause dans les maladies chroniques et cardiovasculaires

Les symptômes de l’hypertension

L’hypertension artérielle est souvent diagnostiquée de manière fortuite et tardive, en raison de l’absence de symptômes révélateurs. Néanmoins, certains troubles peuvent être évocateurs :

- maux de tête permanents ou culminant le matin au réveil

- vertiges

- troubles de la vue, bourdonnement d’oreille

- palpitations cardiaques

- saignements de nez

Les conséquences de l’hypertension

L’hypertension artérielle est une maladie dite “silencieuse”, c’est-à-dire qu’on n’en souffre pas comme une grippe ou une migraine. Mais non traitée, elle peut entraîner des complications graves. L’évolution vers ces complications est généralement lente. Mais elle peut être accélérée si d’autres facteurs de risque existent en même temps et ne sont pas traités ou contrôlés : excès de cholestérol, diabète, etc.

L’hypertension abîme progressivement nos vaisseaux sanguins :

- D’abord, sous l’effet de la pression du sang, nos artères deviennent plus épaisses et plus rigides, et donc également plus fragiles.

- Mais l’hypertension aggrave aussi les plaques d’athérome. Ces dépôts de graisses, de cholestérol et d’autres déchets s’accumulent à l’intérieur de nos vaisseaux sanguins. Ils gênent la circulation et peuvent provoquer différents accidents vasculaires.

L’hypertension est donc à l’origine d’un grand nombre de maladies cardiovasculaires :

- L’accident vasculaire cérébral hémorragique : l’hypertension est le premier facteur de risque pour les AVC

- L’insuffisance rénale chronique : des lésions peuvent apparaître dans les petits vaisseaux du filtre rénal, et abîmer les reins

- Des atteintes visuelles : des lésions au niveau des petits vaisseaux des yeux peuvent abîmer la vue, voire provoquer une cécité

Il est donc primordial de dépister et de traiter l’hypertension artérielle !

Le dépistage de l’hypertension

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande que le médecin généraliste mesure régulièrement la pression artérielle de ses patients afin de dépister précocement l’apparition d’une HTA.

Mais d’autres professionnels de santé sont encouragés à participer à ce dépistage et à cette surveillance en mesurant notre tension :

- médecins spécialistes

- médecins du travail

- pharmaciens d’officine

- infirmiers

Nous pouvons donc demander à ces différents professionnels de mesurer notre tension régulièrement. Si, lors de la mesure, la pression artérielle atteint ou dépasse le seuil de 140/90 mmHg, vous serez orienté.e vers votre médecin traitant.

Le traitement de l’hypertension artérielle

Le traitement repose sur des règles d’hygiène physique et alimentaire, et parfois sur la prise de médicaments.

Les bonnes habitudes pour baisser sa tension

Comme pour le diabète, l’hypertension artérielle peut souvent être équilibrée simplement par l’adoption de certaines règles d’hygiène :

- Limiter la consommation de sel à moins de 6 grammes par jour

- Perdre du poids afin de ramener son Indice de Masse Corporelle (IMC) sous le seuil de 25 kg/m²

- Pratiquer une activité physique régulière adaptée à notre état de santé

- Manger plus de légumes et de fruits, et moins de graisses saturées

- Arrêter de fumer

- Boire moins d’alcool : 2 verres par jour maximum chez la femme, et 3 verres par jour maximum chez l’homme

Les médicaments contre l’hypertension

En fonction de notre état de santé et de nos résultats d’analyse, un traitement médicamenteux peut être prescrit. C’est le cas notamment si des facteurs de risque cardiovasculaires sont détectés, ou si l’on découvre que certains organes cibles sont déjà atteint.

Les médicaments prescrits contre l’hypertension sont appelés les antihypertenseurs : ils agissent à différents niveaux du contrôle de la tension (par exemple, ils ralentissent la fréquence cardiaque ou accélèrent la perte d’eau via les urines). En fonction du mécanisme d’action, ils sont répartis en 5 familles différentes. En cas d’hypertension difficile à réguler, il n’est pas impossible de se voir prescrire plusieurs antihypertenseurs différents.

Prévenir l’hypertension artérielle

La prévention de l’HTA repose sur des règles d’hygiène de vie applicables à beaucoup d’autres maladies : diabète, maladies cardiovasculaires, obésité, etc. On retrouve notamment les trois piliers d’une bonne santé générale :

- Adopter une alimentation équilibrée et lutter contre le surpoids

- Pratiquer une activité physique régulière

- Arrêter de fumer et limiter sa consommation d’alcool

Pour prévenir l’hypertension, il est également recommandé de limiter sa consommation de sel !

Sources

Hypertension artérielle et fonctions cognitives — Revue Médicale Suisse

L’hypertension artérielle (HTA) : les recommandations de l’ESC/ESH 2018 — Cardio Online (Société Française de Cardiologie)

Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension artérielle essentielle — Haute Autorité de Santé

Recommandations de la Société française d’hypertension artérielle — SFHTA

La Stratégie Nationale de Santé pour les maladies hypertensives : propositions de la Société Française d’Hypertension Artérielle ; p.31 : “Spécificités de l’HTA dans les DOM-TOM” — SFHTA

Hypertension artérielle (HTA) — Eurêka Santé (Vidal)

Hypertension artérielle (HTA) — INSERM

L’hypertension artérielle en France : prévalence, traitement et contrôle en 2015 et évolutions depuis 2006 — Institut de Veille Sanitaire

Hypertension artérielle : conduite à tenir pour le diagnostic — Assurance Maladie

Pression artérielle, activité physique et sédentarité chez les adultes de 18 à 74 ans. Étude nationale nutrition santé (ENNS), 2006-2007 — Institut de Veille Sanitaire

Artérite des membres inférieurs : définition, causes et facteurs de risque — AMELI.fr

Les maladies cardiovasculaires à La Réunion, 2017 — ORS-OI

Activité physique, sport et hypertension artérielle — Revue Médicale Suisse

Tous nos articles sont rédigés avec l’aide de professionnels de santé de La Réunion.